Ce matin l'aube s'est levée comme un oiseau

de son nid d'arbres noirs, de son bois d'ombres bleues.

Elle a volé longtemps, étoile rousse et blonde,

roulant comme une vague sur l'écume du temps,

et de ses ailes nues elle battait là-haut

la mesure de l'espoir.

Ses plumes de nuages tombaient en lents pétales,

au jardin de la nuit grandissait la lumière,

le jour à ma fenêtre coloriait cette fleur

frêle et toujours vivace

qu'on appelle aujourd'hui.

Sur la vitre embuée,

d'un doigt d'enfant,

comme autrefois,

j'ai dessiné

mon coeur.

Et je l'ai regardé

s'effacer.

Puis, par-dessus

tout ce qui n'était plus,

j'ai juste écrit

Ceci :

Oui.

Ce matin l'aube s'est levée comme un oiseau

de son nid d'arbres noirs, de son bois d'ombres bleues.

Elle a volé longtemps, étoile rousse et blonde,

roulant comme une vague sur l'écume du temps,

et de ses ailes nues elle battait là-haut

la mesure de l'espoir.

Ses plumes de nuages tombaient en lents pétales,

au jardin de la nuit grandissait la lumière,

le jour à ma fenêtre coloriait cette fleur

frêle et toujours vivace

qu'on appelle aujourd'hui.

Sur la vitre embuée,

d'un doigt d'enfant,

comme autrefois,

j'ai dessiné

mon coeur.

Et je l'ai regardé

s'effacer.

Puis, par-dessus

tout ce qui n'était plus,

j'ai juste écrit

Ceci :

Oui.

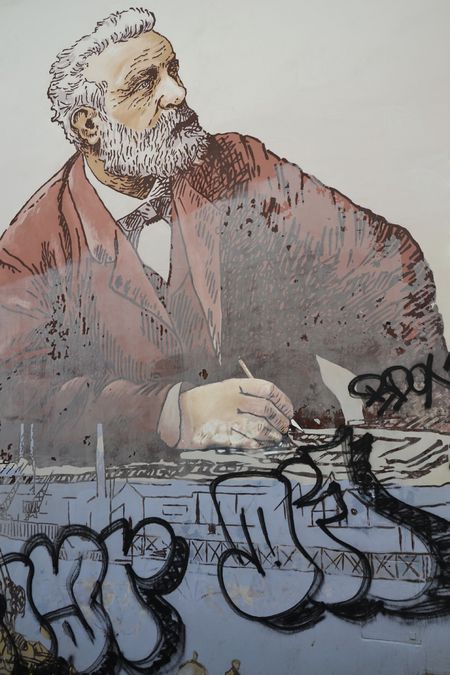

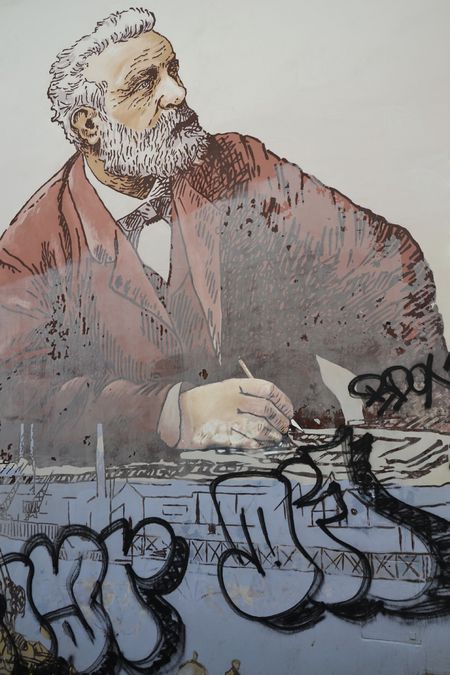

Jules Verne - Fresque murale - Nantes, rue de l'Echelle

Si vous montez les marches du Bon Pasteur, par la rue de l'Echelle, prenez donc à gauche, contre le mur peint à fresque, et puis arrêtez-vous, juste à l'avant-dernière marche, quand vous atteindrez la main de Jules Verne.

Regardez. C'est une main blanche, calme, un peu grasse, un peu velue aux phalanges. Une main de bourgeois, une main de rêveur, une main d'ingénieur - c'est une main très ordinaire, et pourtant c'est une main de géant, une main tendue de Créateur, un peu pâlie déjà par le temps, mais si forte encore. Appuyée, avec une diaphane légèreté, sur les toits et les cheminées des usines et des entrepôts du port, sur le monde des vivants, comme sur une écritoire délicate, elle serre un petit porte-plume - bâton frêle et mince empenné d'une plume luisante, à la pointe acérée noircie d'encre et de mots inconnus. Elle se tient à notre hauteur, exactement, pour nous montrer, amicalement, tranquillement, ce que c'est qu'écrire. Et c'est immense, sur ce haut mur, si simple aussi pourtant... cela se tient si près de nous qui passons là... nous pourrions la saisir dans nos doigts de passants, cette plume rêveuse.

Je n'ai jamais vu un autre écrivain poser ainsi son écritoire en pleine rue. Et, si tant de tags couvrent le mur, sous cette plume offerte et dévoilée, il ne faut peut-être pas s'en offusquer plus que lui, le vieil écrivain, qui regarde plus loin, malicieux, généreux, souverain.

Jules Verne - Fresque murale - Nantes, rue de l'Echelle

Si vous montez les marches du Bon Pasteur, par la rue de l'Echelle, prenez donc à gauche, contre le mur peint à fresque, et puis arrêtez-vous, juste à l'avant-dernière marche, quand vous atteindrez la main de Jules Verne.

Regardez. C'est une main blanche, calme, un peu grasse, un peu velue aux phalanges. Une main de bourgeois, une main de rêveur, une main d'ingénieur - c'est une main très ordinaire, et pourtant c'est une main de géant, une main tendue de Créateur, un peu pâlie déjà par le temps, mais si forte encore. Appuyée, avec une diaphane légèreté, sur les toits et les cheminées des usines et des entrepôts du port, sur le monde des vivants, comme sur une écritoire délicate, elle serre un petit porte-plume - bâton frêle et mince empenné d'une plume luisante, à la pointe acérée noircie d'encre et de mots inconnus. Elle se tient à notre hauteur, exactement, pour nous montrer, amicalement, tranquillement, ce que c'est qu'écrire. Et c'est immense, sur ce haut mur, si simple aussi pourtant... cela se tient si près de nous qui passons là... nous pourrions la saisir dans nos doigts de passants, cette plume rêveuse.

Je n'ai jamais vu un autre écrivain poser ainsi son écritoire en pleine rue. Et, si tant de tags couvrent le mur, sous cette plume offerte et dévoilée, il ne faut peut-être pas s'en offusquer plus que lui, le vieil écrivain, qui regarde plus loin, malicieux, généreux, souverain.

"Il faut regarder toute image à travers l'exercice d'un double regard. L'image est un choc, un montage dialectique, au sens du dialogue mais aussi du conflit. Voilà pourquoi les images ne sont pas des objets, mais des actes." (Georges Didi-Huberman, Télérama n°3283 du 12-12-12)

J'ai lu tout à l'heure dans Télérama que toute image était "un choc, un montage dialectique"

Je suis d'accord. Même cette photo d'un ticket de tramway, un simple ticket composté que j'ai sorti de ma poche, même cette photo d'un très banal morceau de bristol grisâtre maculé d'encre, est un "montage dialectique".

Car, si j'ai sorti de ma poche ce ticket pour vous le montrer, c'est parce qu'il s'est trouvé pris, bien malgré lui, bien malgré moi aussi, dans une histoire qui m'a laissé un drôle de goût dialectique, c'est parce que, peut-être même, il s'est trouvé pris dans ce qu'on appelle l'histoire - qui n'est qu'un immense montage dialectique.

C'était en début d'après-midi. J'étais assise dans le tramway, quand une escouade de contrôleurs est montée.

Simple formalité, qui conduit d'habitude tout au plus à infliger une ou deux amendes à des lycéens étourdis.

J'avais, comme mes voisins et voisines, préparé calmement mon "titre de transport" - dans mon cas donc, ce ticket, dûment composté, même pas froissé.

Après quelques préliminaires - remarques courtoises adressées à un passager qui descendait, au sujet d'une signature omise, assorties du changement d'un étui de plastique usagé - dont on sentait bien qu'ils étaient pour la forme, les contrôleurs se sont rapprochés, brusquement, tous ensemble, d'un homme qu'ils avaient certainement repéré dès leur entrée. Qu'est-ce qui les avait attirés ? Sans doute cette petite flamme dans l'oeil pourtant obstinément baissé de celui qui sait qu'il a commis l'erreur fatale, la faute irréparable menant à sa perdition, cet air d'animal immobile et tassé pourtant prêt à bondir que prennent ceux qui ne peuvent plus fuir. - Pourquoi s'être assis si loin de la porte ? Pourquoi s'être assis quand il aurait fallu rester debout, profiter d'un arrêt pour s'enfuir ? - Je crois que les contrôleurs, avec toute leur expérience, avaient lu du premier coup d'oeil dans ces pensées de bête traquée.

Un peu hésitant, l'un des agents a demandé à l'homme son "titre de transport". L'autre n'a pas eu l'air de comprendre. "Titre de transport", a répété le contrôleur, ticket, pass, billet mensuel... TITRE DE TRANSPORT... L'homme a fait non de la tête. Le contrôleur a sorti son calepin. Il a récité sobrement la sentence bien connue, la peine si régulièrement affichée sur les parois des wagons : " 47 euros 50 payables immédiatement, majorés de 6 euros à 11 jours.... " Mais l'homme secouait la tête, il n'avait pas d'argent. Pas d'argent du tout... D'une voix moins assurée, le contrôleur a alors demandé : "Vous avez des papiers d'identité ?" L'homme a juste eu un geste de dénégation... les passagers, autour, ont commencé à comprendre.

Tout le monde se taisait dans le wagon, quand le contrôleur a repris, insistant : vous n'avez vraiment rien, vous êtes sûr, même pas un document, une simple lettre, n'importe quoi ? Mais non, l'homme, justement, n'avait rien, absolument rien à présenter, c'était bien là le problème. Le contrôleur un peu affolé a repris son calepin, déclinant les questions réglementaires d'une voix qui, étrangement, paraissait aussi pâle et crispée que les lèvres serrées de l'homme : "Nom, prénom, date de naissance ?"... Pas de réponse. Il a recommencé en articulant très nettement : "Votre NOM, monsieur, s'il vous plaît". Et là, enfin, on a entendu la voix de l'homme. Il parlait bas et sa voix était douce. Il a dit quelque chose comme Sid... le contrôleur a répété très fort : "s comme Séraphin, i comme Isidore d comme Dédé...". On sentait qu'il était heureux de dire cela, de prononcer ces noms d'ici pour traduire ce nom de là-bas, et du petit délai que cela lui donnait. Pour la date de naissance, on n'a rien entendu du tout, mais le contrôleur a tendu l'oreille, et a noté quelque chose dans son calepin.

Ensuite il a demandé : lieu de naissance ? Et l'homme a dit, à voix haute et distincte cette fois : Algérie. Il avait un accent très prononcé. Adresse? L'homme a de nouveau fait non de la tête. Les passagers qu'on ne contrôlerait plus tournaient entre leurs doigts leurs titres de transport en règle, le silence était total. Vous n'avez pas d'adresse ? Aucune adresse ? Même pas celle d'un correspondant ? D'une association ? L'homme se taisait toujours.

Numéro de téléphone ? ... Vous n'avez pas de téléphone ? ... Vous connaissez bien le numéro de quelqu'un qu'on pourrait appeler, au moins, quelqu'un qui pourrait confirmer votre identité ? Non, l'homme ne connaissait personne. Le contrôleur en était presque désespéré... quelqu'un, n'importe qui, même une simple connaissance... ? personne ? absolument personne ? vous êtes sûr ?... L'homme était sûr, il gardait la tête baissée.

Alors, les contrôleurs se sont concertés en chuchotant. Je suppose qu'il y a une procédure qui est prévue pour ces cas-là... ça les ennuyait bien, mais puisque le règlement l'exigeait, ils allaient faire ce qu'il fallait, que voulez-vous ? Les choses sont ainsi... les lois sont les lois et le métier est le métier...

Il y a eu un arrêt. Ils ont fait descendre l'homme sur le quai. Derrière la vitre, entouré de tous ces agents en parkas marine qui le serraient de près, il semblait maintenant très jeune, maigre dans son anorak gris. Puis le tramway a poursuivi sa route et on n'a plus rien vu...

Sur les sièges, mes voisins toujours immobiles continuaient à se taire, et à tourner lentement entre leurs doigts leurs titres de transport en règle que nul n'avait pris la peine de vérifier.

Ce n'est pas si souvent qu'on assiste à une arrestation, ou plutôt à la première phase d'une arrestation, car la suite, n'est-ce pas, ne faisait aucun doute pour personne...

Et nous, tous, là - ce vieux monsieur avec son cabas qui partait pour l'hypermarché, cette femme à la peau sombre qui regardait dans le vide, cet homme mûr et cravaté, qui rentrait de la gare avec sa valise à roulettes, et moi, qui revenais du travail, et tous les autres, ceux qui me tournaient le dos, dont je ne connaissais pas les visages -, nous tous, les passagers en règle, si différents les uns des autres, certainement, dans la vie qu'on appelle (je me demande pourquoi) ordinaire, nous qui, sans aucun doute, n'aurions pas du tout partagé si nous avions pu en débattre les mêmes opinions politiques, comme on dit, nous étions très proches à ce moment.

Tous, nous qui nous taisions et tournions sans fin entre nos doigts sans nous résoudre à les ranger nos titres de transport désormais inutiles, nous aurions tellement aimé que tous les agents ne soient pas descendus, que quelqu'un soit resté pour nous contrôler, nous aussi. Qu'il y ait même un petit problème, une erreur de date, une signature manquante, on ne sait quoi qui aurait cloché, cela nous aurait presque soulagés. Que l'homme qui venait de descendre ne soit pas aussi évidemment différent de nous. Que nous soyons encore ses frères, voyageurs d'un même train. Oui, quoi que nous ayons pu penser chacun chez nous jusqu'alors, en lisant dans les journaux ces histoires de sans-papiers qui courent les faits-divers et les campagnes électorales -, à ce moment-là, je crois que c'était bien ce que nous éprouvions, à ce moment-là, tous, nous les passagers qui poursuivions la route, silencieusement absorbés dans la contemplation de nos titres de transport - en règle.

"Il faut regarder toute image à travers l'exercice d'un double regard. L'image est un choc, un montage dialectique, au sens du dialogue mais aussi du conflit. Voilà pourquoi les images ne sont pas des objets, mais des actes." (Georges Didi-Huberman, Télérama n°3283 du 12-12-12)

J'ai lu tout à l'heure dans Télérama que toute image était "un choc, un montage dialectique"

Je suis d'accord. Même cette photo d'un ticket de tramway, un simple ticket composté que j'ai sorti de ma poche, même cette photo d'un très banal morceau de bristol grisâtre maculé d'encre, est un "montage dialectique".

Car, si j'ai sorti de ma poche ce ticket pour vous le montrer, c'est parce qu'il s'est trouvé pris, bien malgré lui, bien malgré moi aussi, dans une histoire qui m'a laissé un drôle de goût dialectique, c'est parce que, peut-être même, il s'est trouvé pris dans ce qu'on appelle l'histoire - qui n'est qu'un immense montage dialectique.

C'était en début d'après-midi. J'étais assise dans le tramway, quand une escouade de contrôleurs est montée.

Simple formalité, qui conduit d'habitude tout au plus à infliger une ou deux amendes à des lycéens étourdis.

J'avais, comme mes voisins et voisines, préparé calmement mon "titre de transport" - dans mon cas donc, ce ticket, dûment composté, même pas froissé.

Après quelques préliminaires - remarques courtoises adressées à un passager qui descendait, au sujet d'une signature omise, assorties du changement d'un étui de plastique usagé - dont on sentait bien qu'ils étaient pour la forme, les contrôleurs se sont rapprochés, brusquement, tous ensemble, d'un homme qu'ils avaient certainement repéré dès leur entrée. Qu'est-ce qui les avait attirés ? Sans doute cette petite flamme dans l'oeil pourtant obstinément baissé de celui qui sait qu'il a commis l'erreur fatale, la faute irréparable menant à sa perdition, cet air d'animal immobile et tassé pourtant prêt à bondir que prennent ceux qui ne peuvent plus fuir. - Pourquoi s'être assis si loin de la porte ? Pourquoi s'être assis quand il aurait fallu rester debout, profiter d'un arrêt pour s'enfuir ? - Je crois que les contrôleurs, avec toute leur expérience, avaient lu du premier coup d'oeil dans ces pensées de bête traquée.

Un peu hésitant, l'un des agents a demandé à l'homme son "titre de transport". L'autre n'a pas eu l'air de comprendre. "Titre de transport", a répété le contrôleur, ticket, pass, billet mensuel... TITRE DE TRANSPORT... L'homme a fait non de la tête. Le contrôleur a sorti son calepin. Il a récité sobrement la sentence bien connue, la peine si régulièrement affichée sur les parois des wagons : " 47 euros 50 payables immédiatement, majorés de 6 euros à 11 jours.... " Mais l'homme secouait la tête, il n'avait pas d'argent. Pas d'argent du tout... D'une voix moins assurée, le contrôleur a alors demandé : "Vous avez des papiers d'identité ?" L'homme a juste eu un geste de dénégation... les passagers, autour, ont commencé à comprendre.

Tout le monde se taisait dans le wagon, quand le contrôleur a repris, insistant : vous n'avez vraiment rien, vous êtes sûr, même pas un document, une simple lettre, n'importe quoi ? Mais non, l'homme, justement, n'avait rien, absolument rien à présenter, c'était bien là le problème. Le contrôleur un peu affolé a repris son calepin, déclinant les questions réglementaires d'une voix qui, étrangement, paraissait aussi pâle et crispée que les lèvres serrées de l'homme : "Nom, prénom, date de naissance ?"... Pas de réponse. Il a recommencé en articulant très nettement : "Votre NOM, monsieur, s'il vous plaît". Et là, enfin, on a entendu la voix de l'homme. Il parlait bas et sa voix était douce. Il a dit quelque chose comme Sid... le contrôleur a répété très fort : "s comme Séraphin, i comme Isidore d comme Dédé...". On sentait qu'il était heureux de dire cela, de prononcer ces noms d'ici pour traduire ce nom de là-bas, et du petit délai que cela lui donnait. Pour la date de naissance, on n'a rien entendu du tout, mais le contrôleur a tendu l'oreille, et a noté quelque chose dans son calepin.

Ensuite il a demandé : lieu de naissance ? Et l'homme a dit, à voix haute et distincte cette fois : Algérie. Il avait un accent très prononcé. Adresse? L'homme a de nouveau fait non de la tête. Les passagers qu'on ne contrôlerait plus tournaient entre leurs doigts leurs titres de transport en règle, le silence était total. Vous n'avez pas d'adresse ? Aucune adresse ? Même pas celle d'un correspondant ? D'une association ? L'homme se taisait toujours.

Numéro de téléphone ? ... Vous n'avez pas de téléphone ? ... Vous connaissez bien le numéro de quelqu'un qu'on pourrait appeler, au moins, quelqu'un qui pourrait confirmer votre identité ? Non, l'homme ne connaissait personne. Le contrôleur en était presque désespéré... quelqu'un, n'importe qui, même une simple connaissance... ? personne ? absolument personne ? vous êtes sûr ?... L'homme était sûr, il gardait la tête baissée.

Alors, les contrôleurs se sont concertés en chuchotant. Je suppose qu'il y a une procédure qui est prévue pour ces cas-là... ça les ennuyait bien, mais puisque le règlement l'exigeait, ils allaient faire ce qu'il fallait, que voulez-vous ? Les choses sont ainsi... les lois sont les lois et le métier est le métier...

Il y a eu un arrêt. Ils ont fait descendre l'homme sur le quai. Derrière la vitre, entouré de tous ces agents en parkas marine qui le serraient de près, il semblait maintenant très jeune, maigre dans son anorak gris. Puis le tramway a poursuivi sa route et on n'a plus rien vu...

Sur les sièges, mes voisins toujours immobiles continuaient à se taire, et à tourner lentement entre leurs doigts leurs titres de transport en règle que nul n'avait pris la peine de vérifier.

Ce n'est pas si souvent qu'on assiste à une arrestation, ou plutôt à la première phase d'une arrestation, car la suite, n'est-ce pas, ne faisait aucun doute pour personne...

Et nous, tous, là - ce vieux monsieur avec son cabas qui partait pour l'hypermarché, cette femme à la peau sombre qui regardait dans le vide, cet homme mûr et cravaté, qui rentrait de la gare avec sa valise à roulettes, et moi, qui revenais du travail, et tous les autres, ceux qui me tournaient le dos, dont je ne connaissais pas les visages -, nous tous, les passagers en règle, si différents les uns des autres, certainement, dans la vie qu'on appelle (je me demande pourquoi) ordinaire, nous qui, sans aucun doute, n'aurions pas du tout partagé si nous avions pu en débattre les mêmes opinions politiques, comme on dit, nous étions très proches à ce moment.

Tous, nous qui nous taisions et tournions sans fin entre nos doigts sans nous résoudre à les ranger nos titres de transport désormais inutiles, nous aurions tellement aimé que tous les agents ne soient pas descendus, que quelqu'un soit resté pour nous contrôler, nous aussi. Qu'il y ait même un petit problème, une erreur de date, une signature manquante, on ne sait quoi qui aurait cloché, cela nous aurait presque soulagés. Que l'homme qui venait de descendre ne soit pas aussi évidemment différent de nous. Que nous soyons encore ses frères, voyageurs d'un même train. Oui, quoi que nous ayons pu penser chacun chez nous jusqu'alors, en lisant dans les journaux ces histoires de sans-papiers qui courent les faits-divers et les campagnes électorales -, à ce moment-là, je crois que c'était bien ce que nous éprouvions, à ce moment-là, tous, nous les passagers qui poursuivions la route, silencieusement absorbés dans la contemplation de nos titres de transport - en règle.

Cette photo, je l'ai prise par hasard - ou par erreur, si vous préférez - Mais y a-t-il vraiment des hasards, des erreurs ?

Je voulais photographier l'arbre aux kakis, le plaqueminier, avec ses fruits d'hiver. Quelque chose de tout simple, seulement j'avais saisi sans réfléchir l'appareil resté bloqué en pose "B".

Et... voilà. Quand j'ai vu l'image apparaître sur l'écran, je l'ai tout de suite aimée.

Car c'était, voyez-vous, dans la cour sombre d'un très vieil hôpital. Un de ces lieux où le bonheur ne vient pas souvent passer le nez. Et voilà que tout ce gris, que tout ce triste, était devenu bleu, de la teinte exacte des rêves. Et les fruits orange du maigre plaqueminier durement émondé, presque mourant, se détachaient sur ce bleu comme des pommes de Cézanne.

Sur la pierre, deux kakis avaient été disposés, intacts, par un malade sans doute, autorisé à sortir un instant, qui les avait cueillis, puis les avait posés là en rêvant au printemps perdu, peut-être, ou à tant d'autres choses venues de loin qui habitent l'esprit des malades, quand il leur faut séjourner à l'hôpital. Finalement, il les avait laissés.

Les kakis sont des fruits de décembre. Leur goût est âpre, leur chair est rude. Mais leur lumière venue de saisons très lointaines traverse le froid des hivers et des coeurs immobiles.

J'ai lu récemment une très belle nouvelle écrite par une Iranienne, Zoyâ Pirzâd, qui s'intitule ainsi : Le goût âpre des kakis.

L'héroïne, une princesse iranienne née bien avant la révolution islamique, cueille chaque hiver les fruits d'un plaqueminier planté jadis par son père, dans la cour de sa maison, pour célébrer son mariage. Le temps passe, avec son lot de déceptions, de séparations, de ruines et de deuils. Elle se replie sur sa maison, des tempêtes du monde ne lui parviennent que des images affadies et bleuies. Mais l'arbre aux kakis prospère.

Chaque hiver elle offre à ses amis, à sa famille, des paniers de vieil osier remplis de fruits. Les amis se font rares, la famille disparaît.

Enfin, devenue très âgée, veuve et solitaire, elle accueille chez elle un locataire, auquel elle offre à nouveau ses kakis chaque hiver. Ils vivent ainsi plusieurs années, le très jeune homme et la très vieille femme, se parlant peu mais s'écoutant beaucoup. Un jour, le locataire se fiance... sa fiancée n'aime pas les kakis, ils ont un goût trop âpre... le jeune couple ira habiter ailleurs.

Peut-être la fiancée a-t-elle raison, se dit-on en refermant le livre, les kakis ont le goût âpre du passé, il se pourrait qu'il soit préférable de ne pas les aimer.

J'ai résisté à l'appel des deux fruits posés sur la pierre grise. Je n'ai pas refait la photo.

Cette photo, je l'ai prise par hasard - ou par erreur, si vous préférez - Mais y a-t-il vraiment des hasards, des erreurs ?

Je voulais photographier l'arbre aux kakis, le plaqueminier, avec ses fruits d'hiver. Quelque chose de tout simple, seulement j'avais saisi sans réfléchir l'appareil resté bloqué en pose "B".

Et... voilà. Quand j'ai vu l'image apparaître sur l'écran, je l'ai tout de suite aimée.

Car c'était, voyez-vous, dans la cour sombre d'un très vieil hôpital. Un de ces lieux où le bonheur ne vient pas souvent passer le nez. Et voilà que tout ce gris, que tout ce triste, était devenu bleu, de la teinte exacte des rêves. Et les fruits orange du maigre plaqueminier durement émondé, presque mourant, se détachaient sur ce bleu comme des pommes de Cézanne.

Sur la pierre, deux kakis avaient été disposés, intacts, par un malade sans doute, autorisé à sortir un instant, qui les avait cueillis, puis les avait posés là en rêvant au printemps perdu, peut-être, ou à tant d'autres choses venues de loin qui habitent l'esprit des malades, quand il leur faut séjourner à l'hôpital. Finalement, il les avait laissés.

Les kakis sont des fruits de décembre. Leur goût est âpre, leur chair est rude. Mais leur lumière venue de saisons très lointaines traverse le froid des hivers et des coeurs immobiles.

J'ai lu récemment une très belle nouvelle écrite par une Iranienne, Zoyâ Pirzâd, qui s'intitule ainsi : Le goût âpre des kakis.

L'héroïne, une princesse iranienne née bien avant la révolution islamique, cueille chaque hiver les fruits d'un plaqueminier planté jadis par son père, dans la cour de sa maison, pour célébrer son mariage. Le temps passe, avec son lot de déceptions, de séparations, de ruines et de deuils. Elle se replie sur sa maison, des tempêtes du monde ne lui parviennent que des images affadies et bleuies. Mais l'arbre aux kakis prospère.

Chaque hiver elle offre à ses amis, à sa famille, des paniers de vieil osier remplis de fruits. Les amis se font rares, la famille disparaît.

Enfin, devenue très âgée, veuve et solitaire, elle accueille chez elle un locataire, auquel elle offre à nouveau ses kakis chaque hiver. Ils vivent ainsi plusieurs années, le très jeune homme et la très vieille femme, se parlant peu mais s'écoutant beaucoup. Un jour, le locataire se fiance... sa fiancée n'aime pas les kakis, ils ont un goût trop âpre... le jeune couple ira habiter ailleurs.

Peut-être la fiancée a-t-elle raison, se dit-on en refermant le livre, les kakis ont le goût âpre du passé, il se pourrait qu'il soit préférable de ne pas les aimer.

J'ai résisté à l'appel des deux fruits posés sur la pierre grise. Je n'ai pas refait la photo.

La pile du vieux pont Transbordeur, depuis longtemps détruit, est restée là, seule et grise, à peine rougie de mousses, près des tréteaux de bois blanchis qui soutiennent la rive lasse comme de grands os usés.

C'était un monument, ce pont, au temps où Nantes était une ville industrielle. Il servait à transporter les ouvriers des chantiers navals. On s'en allait d'un quai à l'autre, dans les nacelles, comme à la foire, on se balançait un moment au-dessus du vide, on regardait l'eau de l'estuaire lutter vainement, morne et ridée, sous la poussée de la marée, et puis l'on descendait Prairie aux Ducs, aux ateliers Dubigeon. C'était là, dans le vacarme des coques de fer, des cales et des grues grinçantes, que se façonnaient les navires fabuleux qui parcouraient légèrement le monde.

En ce temps-là, la Loire infusait la ville, les rues étaient boueuses, populeuses et joyeuses, et l'on voyait partout le soir des mécanos en bleu de chauffe, des dockers et des marins ivres, et des filles à marins peintes comme des reines de jeu de cartes.

En ce temps-là - c'était dans les années 20, dans le grand élan ardent et douloureux de l'après-guerre -, il y en avait partout, des usines - immenses ! Aux Batignolles, par exemple, au nord de la ville, dans la puissante filiale de la compagnie parisienne, on embauchait sans cesse ; ça venait de toute l'Europe. Des Français, des étrangers, de partout, ça arrivait, des gens simples accoutumés à obéir, qui pour beaucoup s'étaient habitués au feu sur le front.

Ils travaillaient comme ajusteurs, tourneurs, fraiseurs - des métiers de fer et de flamme dont on ne parle plus guère. On les payait à la semaine, et ils logeaient sur place, dans une sorte de coron de bois peint de rouge, qu'on avait bâti pour eux.

Voilà ce que c'était, Willy, un gars des Batignolles. Un Polonais. Il était ajusteur toute la semaine. Le dimanche, il était acrobate. Où il avait appris ses pirouettes et ses envols de trapéziste ? On ne savait pas trop... peut-être qu'il avait travaillé dans un cirque, quelque part, en Pologne, en Allemagne. Ou peut-être après tout qu'il avait appris tout seul. Il s'était bien baptisé tout seul, Willy, après s'être un moment appelé Wilhelm, ou même Wladislas, on ne savait plus. Qu'est-ce qu'on en savait, de Willy ? c'était juste un gars des Batignolles, on ne lui avait pas demandé de raconter sa vie.

Chaque soir, il entraînait ses muscles, il s'assouplissait avec méthode. Il fréquentait les salles de gymnastique. Et tous les dimanches, il partait s'entraîner en secret, quelque part dans la campagne avoisinante, là où il y avait des arbres pour s'élancer, et des oiseaux pour regarder. Une fois tous les deux ou trois mois, par beau temps, des gars l'aidaient à enfoncer des potences dans la terre meuble d'un jardinet de la cité : il y accrochait ses cordes, le public s'attroupait, et il donnait sa représentation. Il savait tout faire ; il était équilibriste, trapéziste, gymnaste, plongeur aussi... il pouvait tout faire, on vous dit. L'été, au-dessus de l'Erdre toute proche, il planait comme un cormoran, s'élançant des saules aux moignons tordus, pendant que les familles mangeaient sur l'herbe ou canotaient. Un as, ce Willy, un dieu, dans son maillot noir. On trépignait de joie, on l'acclamait, on lui payait des coups au café de l'Industrie, et les filles l'admiraient malgré ses jambes un peu courtes. C'était si beau quand il bondissait dans les airs, quand il s'abattait d'en haut pour aussitôt s'envoler plus loin, quand il tournait dans son cerceau... Plus personne ne se souvenait du poids des outils ni de la brûlure des flammes, chacun, avec lui, se savait léger, agile, capable de marcher au ciel et de voler comme un aéroplane - comme tous ces Blériot, ces Garros, ces Thieffry dont on avait parlé dans les journaux. Et lui, Willy, peu à peu, prenait confiance. Il savait bien qu'un jour il serait célèbre. Couvert de paillettes. Vêtu de dollars. Respecté. Admiré. De tous. Partout. A New-York, à Paris, à Lublin, et même à Sidney. Willy Wolf Wilszon, le grand Will. Wolf l'unique. Un conquérant. Un aigle. Un cormoran. Un loup.

Personne ne put expliquer, pourtant, ensuite, quand il fallut bien y réfléchir, comment l'idée était venue. Si ça se trouve, quelqu'un, après boire, avait grogné, en lui tapant sur le maillot : "tu devrais faire quelque chose sur le Transbordeur". Ou bien plutôt ça avait mûri tout seul, parce que ça le devait, comme toutes les grandes idées qui font un destin - les folies à la Bernard Palissy, à la Denis Papin.

Toujours est-il qu'on n'avait pas été surpris, quand Willy avait fait éditer les cartes, et qu'il avait commencé à les vendre, le soir, à la sortie du travail. De belles cartes, pas à dire, des photographies qu'il avait fait faire en ville, où il posait dans son nouveau maillot, avec une tête de mort sur le ventre - c'était une femme des Batignolles qui la lui avait cousue, gratis - , sous ce texte aussi bref qu'éloquent : "ACHETEZ l'homme qui va mourir !"

La pile du vieux pont Transbordeur, depuis longtemps détruit, est restée là, seule et grise, à peine rougie de mousses, près des tréteaux de bois blanchis qui soutiennent la rive lasse comme de grands os usés.

C'était un monument, ce pont, au temps où Nantes était une ville industrielle. Il servait à transporter les ouvriers des chantiers navals. On s'en allait d'un quai à l'autre, dans les nacelles, comme à la foire, on se balançait un moment au-dessus du vide, on regardait l'eau de l'estuaire lutter vainement, morne et ridée, sous la poussée de la marée, et puis l'on descendait Prairie aux Ducs, aux ateliers Dubigeon. C'était là, dans le vacarme des coques de fer, des cales et des grues grinçantes, que se façonnaient les navires fabuleux qui parcouraient légèrement le monde.

En ce temps-là, la Loire infusait la ville, les rues étaient boueuses, populeuses et joyeuses, et l'on voyait partout le soir des mécanos en bleu de chauffe, des dockers et des marins ivres, et des filles à marins peintes comme des reines de jeu de cartes.

En ce temps-là - c'était dans les années 20, dans le grand élan ardent et douloureux de l'après-guerre -, il y en avait partout, des usines - immenses ! Aux Batignolles, par exemple, au nord de la ville, dans la puissante filiale de la compagnie parisienne, on embauchait sans cesse ; ça venait de toute l'Europe. Des Français, des étrangers, de partout, ça arrivait, des gens simples accoutumés à obéir, qui pour beaucoup s'étaient habitués au feu sur le front.

Ils travaillaient comme ajusteurs, tourneurs, fraiseurs - des métiers de fer et de flamme dont on ne parle plus guère. On les payait à la semaine, et ils logeaient sur place, dans une sorte de coron de bois peint de rouge, qu'on avait bâti pour eux.

Voilà ce que c'était, Willy, un gars des Batignolles. Un Polonais. Il était ajusteur toute la semaine. Le dimanche, il était acrobate. Où il avait appris ses pirouettes et ses envols de trapéziste ? On ne savait pas trop... peut-être qu'il avait travaillé dans un cirque, quelque part, en Pologne, en Allemagne. Ou peut-être après tout qu'il avait appris tout seul. Il s'était bien baptisé tout seul, Willy, après s'être un moment appelé Wilhelm, ou même Wladislas, on ne savait plus. Qu'est-ce qu'on en savait, de Willy ? c'était juste un gars des Batignolles, on ne lui avait pas demandé de raconter sa vie.

Chaque soir, il entraînait ses muscles, il s'assouplissait avec méthode. Il fréquentait les salles de gymnastique. Et tous les dimanches, il partait s'entraîner en secret, quelque part dans la campagne avoisinante, là où il y avait des arbres pour s'élancer, et des oiseaux pour regarder. Une fois tous les deux ou trois mois, par beau temps, des gars l'aidaient à enfoncer des potences dans la terre meuble d'un jardinet de la cité : il y accrochait ses cordes, le public s'attroupait, et il donnait sa représentation. Il savait tout faire ; il était équilibriste, trapéziste, gymnaste, plongeur aussi... il pouvait tout faire, on vous dit. L'été, au-dessus de l'Erdre toute proche, il planait comme un cormoran, s'élançant des saules aux moignons tordus, pendant que les familles mangeaient sur l'herbe ou canotaient. Un as, ce Willy, un dieu, dans son maillot noir. On trépignait de joie, on l'acclamait, on lui payait des coups au café de l'Industrie, et les filles l'admiraient malgré ses jambes un peu courtes. C'était si beau quand il bondissait dans les airs, quand il s'abattait d'en haut pour aussitôt s'envoler plus loin, quand il tournait dans son cerceau... Plus personne ne se souvenait du poids des outils ni de la brûlure des flammes, chacun, avec lui, se savait léger, agile, capable de marcher au ciel et de voler comme un aéroplane - comme tous ces Blériot, ces Garros, ces Thieffry dont on avait parlé dans les journaux. Et lui, Willy, peu à peu, prenait confiance. Il savait bien qu'un jour il serait célèbre. Couvert de paillettes. Vêtu de dollars. Respecté. Admiré. De tous. Partout. A New-York, à Paris, à Lublin, et même à Sidney. Willy Wolf Wilszon, le grand Will. Wolf l'unique. Un conquérant. Un aigle. Un cormoran. Un loup.

Personne ne put expliquer, pourtant, ensuite, quand il fallut bien y réfléchir, comment l'idée était venue. Si ça se trouve, quelqu'un, après boire, avait grogné, en lui tapant sur le maillot : "tu devrais faire quelque chose sur le Transbordeur". Ou bien plutôt ça avait mûri tout seul, parce que ça le devait, comme toutes les grandes idées qui font un destin - les folies à la Bernard Palissy, à la Denis Papin.

Toujours est-il qu'on n'avait pas été surpris, quand Willy avait fait éditer les cartes, et qu'il avait commencé à les vendre, le soir, à la sortie du travail. De belles cartes, pas à dire, des photographies qu'il avait fait faire en ville, où il posait dans son nouveau maillot, avec une tête de mort sur le ventre - c'était une femme des Batignolles qui la lui avait cousue, gratis - , sous ce texte aussi bref qu'éloquent : "ACHETEZ l'homme qui va mourir !"

(fresque murale consacrée à l'hstoire de Nantes,

réalisée par la compagnie Royal de Luxe)

Willy Wolf, l'homme qui va mourir, celui qui va plonger du haut du Transbordeur dans un cercle de feu, avant de partir pour New York en première classe sur le paquebot Paris, on ne parlait plus que de cela dans Nantes.

Aussi, le 31 mai 1925, jour qui avait été fixé pour l'exploit, ils étaient au moins dix mille, massés sur les quais. Et les opérateurs de chez Gaumont étaient là aussi avec leur caméra.

Le silence se fit quand Willy commença à grimper, petite silhouette sombre et lente, sur les haubans du pont. Parvenu au sommet, il accrocha soigneusement son trapèze, puis hésita quelques minutes. Dans la ville immobile, tous sentirent son regard, qui mesurait la foule. Il ne pouvait pas flancher. Puisqu'il était Willy Wolf. Le seul. Le grand. Il frotta la pierre de son briquet, alluma le cerceau enduit de pétrole habilement fixé à son maillot, tournoya un moment tout là-haut sous son trapèze. En bas, on murmurait. On ne voyait rien. Alors, d'un coup, bras tendus, il se jeta.

Il n'y eut qu'un cri quand la petite torche qui tombait lourdement dans son cercle de fumée noire frappa l'eau qui s'ouvrit.

Willy ne remonta jamais à la surface. La marée commençait tout juste à descendre, on ne retrouva le corps que quelques jours plus tard, bien plus loin dans l'estuaire.

Asphyxié avant même d'avoir touché l'eau, c'était de la fumée qu'il était mort, pas du plongeon.

Il aurait pu réussir, après tout, Willy le loup, s'il n'avait pas eu cette idée de trop, cette idée qui scella son destin, du cercle de flammes.

Mais c'était un ouvrier des Batignolles, un pauvre ajusteur polonais qui luttait contre la misère et l'anonymat dans un monde d'acier et de feu.

Et son destin, il lui fallait bien l'accomplir jusqu'au bout.

Je n'ai jamais pu passer près des ruines du Transbordeur sans penser à Willy Wolf, se balançant là-haut dans les haubans, avant le saut, et au dernier regard qu'il jeta, tout en bas, à la grise eau de Loire luttant contre la mer, sous les piles du pont.

(fresque murale consacrée à l'hstoire de Nantes,

réalisée par la compagnie Royal de Luxe)

Willy Wolf, l'homme qui va mourir, celui qui va plonger du haut du Transbordeur dans un cercle de feu, avant de partir pour New York en première classe sur le paquebot Paris, on ne parlait plus que de cela dans Nantes.

Aussi, le 31 mai 1925, jour qui avait été fixé pour l'exploit, ils étaient au moins dix mille, massés sur les quais. Et les opérateurs de chez Gaumont étaient là aussi avec leur caméra.

Le silence se fit quand Willy commença à grimper, petite silhouette sombre et lente, sur les haubans du pont. Parvenu au sommet, il accrocha soigneusement son trapèze, puis hésita quelques minutes. Dans la ville immobile, tous sentirent son regard, qui mesurait la foule. Il ne pouvait pas flancher. Puisqu'il était Willy Wolf. Le seul. Le grand. Il frotta la pierre de son briquet, alluma le cerceau enduit de pétrole habilement fixé à son maillot, tournoya un moment tout là-haut sous son trapèze. En bas, on murmurait. On ne voyait rien. Alors, d'un coup, bras tendus, il se jeta.

Il n'y eut qu'un cri quand la petite torche qui tombait lourdement dans son cercle de fumée noire frappa l'eau qui s'ouvrit.

Willy ne remonta jamais à la surface. La marée commençait tout juste à descendre, on ne retrouva le corps que quelques jours plus tard, bien plus loin dans l'estuaire.

Asphyxié avant même d'avoir touché l'eau, c'était de la fumée qu'il était mort, pas du plongeon.

Il aurait pu réussir, après tout, Willy le loup, s'il n'avait pas eu cette idée de trop, cette idée qui scella son destin, du cercle de flammes.

Mais c'était un ouvrier des Batignolles, un pauvre ajusteur polonais qui luttait contre la misère et l'anonymat dans un monde d'acier et de feu.

Et son destin, il lui fallait bien l'accomplir jusqu'au bout.

Je n'ai jamais pu passer près des ruines du Transbordeur sans penser à Willy Wolf, se balançant là-haut dans les haubans, avant le saut, et au dernier regard qu'il jeta, tout en bas, à la grise eau de Loire luttant contre la mer, sous les piles du pont.

Il faut imaginer ce que fut, jadis, la terreur de la nuit, dans le cri des bêtes, dans la faim et le froid, pour comprendre aujourd'hui cette passion gaspilleuse qui nous conduit à enchanter de couleurs et de lampes les nuits de notre monde recréé par l'électricité.

Le soir, tandis qu'au ciel les étoiles s'effacent, dans nos villes les ponts, les rues, les églises, les palais, les vitrines, et les fleuves anciens tout moirés de reflets, avancent dans le noir, sous nos yeux las ou éblouis, comme de grands paquebots, dans le clignotement très doux de leurs chaudes lumières.

Il y a pourtant des pays sans tours Eiffel illuminées, des villes éteintes, des banlieues sans réverbères. Il paraît même qu'on peut cartographier les richesses et les misères de ce monde en mesurant l'éclairage de ses nuits.

C'est, du moins, ce qu'explique un petit article que je viens de lire avec beaucoup d'intérêt link (http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/12/06/dark-side-la-nasa-devoile-des-cliches-de-la-terre-illuminee-dans-la-nuit/)

On y découvre des clichés pris par le satellite Suomi NPP, et récemment révélés par la NASA, montrant la terre la nuit, avec ses lumières si inégalement réparties - comme le sont richesse et bonheur - d'un continent à l'autre.

Ainsi, ai-je rêvé,

ainsi, depuis l'espace illimité, voilà comment on la voit tourner lentement,

notre Terre,

portant sur ses épaules naines,

ses villes lumières et ses sombres déserts,

ses Champs Elysées et ses camps de la honte,

ses gratte-ciels de Manhattan, ses cartons gris de bidonvilles,

tant de vies flamboyantes, d'existences mourantes,

si mal cousues les unes aux autres.

Vue de très loin, la Terre est une étrange belle, en haillons de velours sombre piqués d'un peu de strass.

Et tous ces dieux, là-bas, qui veillent, ces dieux anciens des mondes anciens, ces dieux nouveaux du nouveau monde, et ces dieux à venir des mondes à venir, que peuvent-ils penser de cette brève planète, quand ils la voient de loin danser, minuscule élégante pailletée de brillants dans ses habits de ténèbres usées ?

Que peuvent-ils penser de cette trouble alliance

de l'ardente lumière et des lourdes misères,

de la terne fatigue et de la clinquante opulence,

sur ce navire sans pilote

qu'ils voient depuis si longtemps

tournoyer, clignotant,

au maëlstrom de l'infini ?

Que peuvent-ils penser,

sinon qu'un jour,

bientôt, peut-être,

tout s'éteindra,

Titanics et radeaux,

mâts scintillants et trous à rats,

ponts en fêtes et cales de la faim,

vies triomphantes, existences étouffées,

tout tombera

en cendres,

en glaçons.

Tout.

Et qu'ils doivent le deviner,

les riches passagers,

et se sentir bien pauvres,

dans leur nuit,

bien misérables, seuls et désespérés,

pour tant aimer,

tant rechercher,

les paillettes

et le strass,

la fête

et les lumières,

et si voracement

refuser

de les partager.

Il faut imaginer ce que fut, jadis, la terreur de la nuit, dans le cri des bêtes, dans la faim et le froid, pour comprendre aujourd'hui cette passion gaspilleuse qui nous conduit à enchanter de couleurs et de lampes les nuits de notre monde recréé par l'électricité.

Le soir, tandis qu'au ciel les étoiles s'effacent, dans nos villes les ponts, les rues, les églises, les palais, les vitrines, et les fleuves anciens tout moirés de reflets, avancent dans le noir, sous nos yeux las ou éblouis, comme de grands paquebots, dans le clignotement très doux de leurs chaudes lumières.

Il y a pourtant des pays sans tours Eiffel illuminées, des villes éteintes, des banlieues sans réverbères. Il paraît même qu'on peut cartographier les richesses et les misères de ce monde en mesurant l'éclairage de ses nuits.

C'est, du moins, ce qu'explique un petit article que je viens de lire avec beaucoup d'intérêt link (http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/12/06/dark-side-la-nasa-devoile-des-cliches-de-la-terre-illuminee-dans-la-nuit/)

On y découvre des clichés pris par le satellite Suomi NPP, et récemment révélés par la NASA, montrant la terre la nuit, avec ses lumières si inégalement réparties - comme le sont richesse et bonheur - d'un continent à l'autre.

Ainsi, ai-je rêvé,

ainsi, depuis l'espace illimité, voilà comment on la voit tourner lentement,

notre Terre,

portant sur ses épaules naines,

ses villes lumières et ses sombres déserts,

ses Champs Elysées et ses camps de la honte,

ses gratte-ciels de Manhattan, ses cartons gris de bidonvilles,

tant de vies flamboyantes, d'existences mourantes,

si mal cousues les unes aux autres.

Vue de très loin, la Terre est une étrange belle, en haillons de velours sombre piqués d'un peu de strass.

Et tous ces dieux, là-bas, qui veillent, ces dieux anciens des mondes anciens, ces dieux nouveaux du nouveau monde, et ces dieux à venir des mondes à venir, que peuvent-ils penser de cette brève planète, quand ils la voient de loin danser, minuscule élégante pailletée de brillants dans ses habits de ténèbres usées ?

Que peuvent-ils penser de cette trouble alliance

de l'ardente lumière et des lourdes misères,

de la terne fatigue et de la clinquante opulence,

sur ce navire sans pilote

qu'ils voient depuis si longtemps

tournoyer, clignotant,

au maëlstrom de l'infini ?

Que peuvent-ils penser,

sinon qu'un jour,

bientôt, peut-être,

tout s'éteindra,

Titanics et radeaux,

mâts scintillants et trous à rats,

ponts en fêtes et cales de la faim,

vies triomphantes, existences étouffées,

tout tombera

en cendres,

en glaçons.

Tout.

Et qu'ils doivent le deviner,

les riches passagers,

et se sentir bien pauvres,

dans leur nuit,

bien misérables, seuls et désespérés,

pour tant aimer,

tant rechercher,

les paillettes

et le strass,

la fête

et les lumières,

et si voracement

refuser

de les partager.

Château des Ducs - Nantes

Hibou aux yeux de graines ouvertes, aux prunelles fanées,

Soldat casqué de deux cornes de lune, dans ton armure d'acanthes,

Vieil homme aux paupières lasses, aux pieds de branches sèches,

Enfant aux joues de fleurs et d'étoiles tournantes,

Bête aux ailes d'ange las, aux griffes de beau diable,

Prince du ciel retenu sur la terre par tes plumes de pierre,

Veilleur en ce château des heures qui te jettent au néant,

Cloué par ton bec de diamant,

Hameçon d'infini,

A ce centre du monde

Où tout se réunit,

O toi toujours debout,

Hibou.

Château des Ducs - Nantes

Hibou aux yeux de graines ouvertes, aux prunelles fanées,

Soldat casqué de deux cornes de lune, dans ton armure d'acanthes,

Vieil homme aux paupières lasses, aux pieds de branches sèches,

Enfant aux joues de fleurs et d'étoiles tournantes,

Bête aux ailes d'ange las, aux griffes de beau diable,

Prince du ciel retenu sur la terre par tes plumes de pierre,

Veilleur en ce château des heures qui te jettent au néant,

Cloué par ton bec de diamant,

Hameçon d'infini,

A ce centre du monde

Où tout se réunit,

O toi toujours debout,

Hibou.

Encore une fois j'étais rue Kervégan, sur cette île Feydeau posée longue et sombre dans la ville, beau navire ensablé, avec ses mascarons baroques en figures de proue, et ses portes de vieux bois gris fermées comme des cales.

On avait installé déjà les décorations de décembre, et des boules luisantes, pendues aux filets des guirlandes électriques, se balançaient au vent, bulles légères, emportant dans leurs cercles les reflets de la ville. Je marchais, regardant au-dessus de moi la rue multipliée grimacer et danser sous le soleil glacé comme un équipage en joie. Au revers de l'année, le temps flambait, souffle de rhum ardent, les derniers ors du monde ; les boules oscillaient dans le ciel, miroirs infimes et pourtant si profonds de l'éternelle lumière.

Quand je me suis vue là-haut moi aussi, insecte noir au coeur d'une bulle dansante, infime passager, atome tournoyant dans la poussière des heures, je n'ai pas pu m'empêcher de me tirer le portrait.

Nous sommes si légers... le vent nous pousse chaque jour un peu plus loin, c'est un sombre destin. Mais le voyage est somptueux, sur la nef des fous, des illusions et des reflets tremblants, dans la poussière d'étoiles de nos vies minuscules, paillettes d'infini dansant sur le néant.

Encore une fois j'étais rue Kervégan, sur cette île Feydeau posée longue et sombre dans la ville, beau navire ensablé, avec ses mascarons baroques en figures de proue, et ses portes de vieux bois gris fermées comme des cales.

On avait installé déjà les décorations de décembre, et des boules luisantes, pendues aux filets des guirlandes électriques, se balançaient au vent, bulles légères, emportant dans leurs cercles les reflets de la ville. Je marchais, regardant au-dessus de moi la rue multipliée grimacer et danser sous le soleil glacé comme un équipage en joie. Au revers de l'année, le temps flambait, souffle de rhum ardent, les derniers ors du monde ; les boules oscillaient dans le ciel, miroirs infimes et pourtant si profonds de l'éternelle lumière.

Quand je me suis vue là-haut moi aussi, insecte noir au coeur d'une bulle dansante, infime passager, atome tournoyant dans la poussière des heures, je n'ai pas pu m'empêcher de me tirer le portrait.

Nous sommes si légers... le vent nous pousse chaque jour un peu plus loin, c'est un sombre destin. Mais le voyage est somptueux, sur la nef des fous, des illusions et des reflets tremblants, dans la poussière d'étoiles de nos vies minuscules, paillettes d'infini dansant sur le néant.

Nantes - ruelle des Tanneurs

Sur le flanc fatigué de cette vieille maison j'ai vu tant de fissures, tant de fractures, tant de blessures...

Dans ces brèches béantes on aurait pu serrer le poing, glisser la lame du couteau, affûter le fil de l'épée, faire avancer des tanks, faire marcher des armées, des désastres et des épouvantes, des incendies, des bulldozers, de longs écroulements.

Mais on les avait toutes, l'une après l'autre, soigneusement pansées, rejointes, réparées, cimentées, rassemblées,

pour qu'elles tiennent encore un moment ensemble, ces pierres usées, désunies, désolidarisées, prêtes à se séparer, à éclater en sanglots gris, et à s'abattre en ruines comme de longs malheurs.

Sur le flanc fourbu de la vieille bâtisse l'écorce de crépi sale se crénelait de blanc. Et c'était comme si un lierre avait fait courir sur un tronc mourant ses racines vivantes.

La maison revenue des tempêtes s'était peu à peu redressée vers le ciel où, lentement, dans la paix retrouvée, bleuissaient les nuages.

Il en faut de la patience, et de l'envie d'aimer, et de l'amour de vivre,

et du travail lent, et des mains d'artisans,

pour que cela tienne debout,

un édifice humain,

même un peu de travers, même pas bien joli, même pas pour toujours.

juste debout

un moment

pour que cela grandisse, pour que cela s'élève au lieu de s'effondrer

dans les beaux jours et dans le mauvais temps.

Nantes - ruelle des Tanneurs

Sur le flanc fatigué de cette vieille maison j'ai vu tant de fissures, tant de fractures, tant de blessures...

Dans ces brèches béantes on aurait pu serrer le poing, glisser la lame du couteau, affûter le fil de l'épée, faire avancer des tanks, faire marcher des armées, des désastres et des épouvantes, des incendies, des bulldozers, de longs écroulements.

Mais on les avait toutes, l'une après l'autre, soigneusement pansées, rejointes, réparées, cimentées, rassemblées,

pour qu'elles tiennent encore un moment ensemble, ces pierres usées, désunies, désolidarisées, prêtes à se séparer, à éclater en sanglots gris, et à s'abattre en ruines comme de longs malheurs.

Sur le flanc fourbu de la vieille bâtisse l'écorce de crépi sale se crénelait de blanc. Et c'était comme si un lierre avait fait courir sur un tronc mourant ses racines vivantes.

La maison revenue des tempêtes s'était peu à peu redressée vers le ciel où, lentement, dans la paix retrouvée, bleuissaient les nuages.

Il en faut de la patience, et de l'envie d'aimer, et de l'amour de vivre,

et du travail lent, et des mains d'artisans,

pour que cela tienne debout,

un édifice humain,

même un peu de travers, même pas bien joli, même pas pour toujours.

juste debout

un moment

pour que cela grandisse, pour que cela s'élève au lieu de s'effondrer

dans les beaux jours et dans le mauvais temps.

Parfois, au soir d'une sombre journée, à la sortie d'un jour perdu à regagner sa vie sur ce monde des hommes qui nous la dispute si rudement, on quitte un instant le trottoir de bitume, on laisse derrière soi le boulevard encombré de voitures, pour marcher près du fleuve sur le quai délaissé, damier aux vieux pavés jointoyés d'herbes et de chemins enfouis.

Soudain la lune...

Soudain la lune est là-haut sur son fil à danser lentement tout en rond.

Et le couchant lui fait un filet de lumière, et les nuages assis dans les gradins du ciel la regardent passer, hochant leurs têtes grises.

Sur le fleuve-océan, le pont de lourd béton est la barque qui va d'une rive à l'autre de l'univers, les immeubles se penchent comme des arbres au vent des îles heureuses, la ville glisse en paix sur l'écume du temps, et cette grue, là-bas, est le mât de misaine où flotte la voile bleue de l'éternel retour.

Et tout reprend sa place, et celui qui ne savait plus, celui qui marche sous la lune, voilà qu'il comprend où il est.

Parfois, au soir d'une sombre journée, à la sortie d'un jour perdu à regagner sa vie sur ce monde des hommes qui nous la dispute si rudement, on quitte un instant le trottoir de bitume, on laisse derrière soi le boulevard encombré de voitures, pour marcher près du fleuve sur le quai délaissé, damier aux vieux pavés jointoyés d'herbes et de chemins enfouis.

Soudain la lune...

Soudain la lune est là-haut sur son fil à danser lentement tout en rond.

Et le couchant lui fait un filet de lumière, et les nuages assis dans les gradins du ciel la regardent passer, hochant leurs têtes grises.

Sur le fleuve-océan, le pont de lourd béton est la barque qui va d'une rive à l'autre de l'univers, les immeubles se penchent comme des arbres au vent des îles heureuses, la ville glisse en paix sur l'écume du temps, et cette grue, là-bas, est le mât de misaine où flotte la voile bleue de l'éternel retour.

Et tout reprend sa place, et celui qui ne savait plus, celui qui marche sous la lune, voilà qu'il comprend où il est.

Ce matin l'aube s'est levée comme un oiseau

de son nid d'arbres noirs, de son bois d'ombres bleues.

Elle a volé longtemps, étoile rousse et blonde,

roulant comme une vague sur l'écume du temps,

et de ses ailes nues elle battait là-haut

la mesure de l'espoir.

Ses plumes de nuages tombaient en lents pétales,

au jardin de la nuit grandissait la lumière,

le jour à ma fenêtre coloriait cette fleur

frêle et toujours vivace

qu'on appelle aujourd'hui.

Sur la vitre embuée,

d'un doigt d'enfant,

comme autrefois,

j'ai dessiné

mon coeur.

Et je l'ai regardé

s'effacer.

Puis, par-dessus

tout ce qui n'était plus,

j'ai juste écrit

Ceci :

Oui.

Ce matin l'aube s'est levée comme un oiseau

de son nid d'arbres noirs, de son bois d'ombres bleues.

Elle a volé longtemps, étoile rousse et blonde,

roulant comme une vague sur l'écume du temps,

et de ses ailes nues elle battait là-haut

la mesure de l'espoir.

Ses plumes de nuages tombaient en lents pétales,

au jardin de la nuit grandissait la lumière,

le jour à ma fenêtre coloriait cette fleur

frêle et toujours vivace

qu'on appelle aujourd'hui.

Sur la vitre embuée,

d'un doigt d'enfant,

comme autrefois,

j'ai dessiné

mon coeur.

Et je l'ai regardé

s'effacer.

Puis, par-dessus

tout ce qui n'était plus,

j'ai juste écrit

Ceci :

Oui.